Views: 75

Des armes dans la collégiale ? Idée étrange ! Et pourtant. Les collections de la collégiale en comptent au moins deux en permanence : la hallebarde du Suisse et son épée. Et en armes réelles, c’est tout.

Mais à bien regarder le patrimoine artistique de la collégiale (sans prendre en compte les verrières pour le moment), il est évident que de très nombreuses armes sont représentées. Souvent, elles sont directement liées à la mort de saints qui étaient ou sont encore invoqués dans la collégiale.

La lance est une arme fréquente dans les représentations religieuses. C’est un coup de lance que Jésus a reçu alors qu’il était mort sur la croix. De l’eau sortit alors de son côté.

Cette lance est représentée sur deux calices conservés au Trésor. Sur un calice réalisé en 1619 par Hugo de la Vigne, la fausse coupe est ornée de tous les instruments de la passion dont la lance. On peut ajouter comme « armes » les clous, le marteau, le fouet et la couronne d’épines.

Sur un autre calice du XVIIe (collections Chanoine Puissant) figurent la lance, un fouet, une hallebarde et un glaive.

Les flèches, quant à elles sont associées au martyr de saint Sébastien. Ainsi, il est représenté transpercé de cinq flèches sur la miniature qui lui est consacrée dans le livre d’heures de 1490-1510 (livre ayant appartenu à Janneke Bollengier).

Sur une croix de procession issue du Trésor de Messines, saint Sébastien est représenté en gravure sur un des quatre quadrilobes de la face arrière. On y voit le saint, attaché par les pieds à un poteau ou un arbre, frappé par quatre flèches : une dans chaque jambe, une dans le ventre et une dans le côté gauche.

Toujours dans le livre d’heures, saint Paul, en compagnie de saint Pierre qui tient des clefs de la main droite, s’appuie des deux mains sur une épée, presque aussi haute que lui ; épée qui fut celle de sa mise à mort.

La statue de Saint-Jacques (fin du XIVe et désormais Trésor de la Communauté française) était également « armée ». Il reste au-dessus de la main droite de Saint-Jacques, la garde d’une épée, rappel de sa mort par décapitation.

Quittons le Trésor pour gagner la collégiale qui, c’est utile de le redire de temps en temps, est avant tout une église … et accessoirement un lieu d’art et d’histoire(s).

Sur le taulet des sœurs chanoinesses de Dronghelen (chapelle des Trépassés), saint Barthélemy est représenté. Il tient de la main droite un couteau, à la large lame et au manche courbé. Il s’agit évidemment de l’arme avec laquelle il a été écorché vif avant d’être crucifié.

Dans la chapelle de Saint-Eloi, sur sa pierre tombale (première partie du XVIe) qui est également celle de son épouse Anne Sevrait, Gérard de Marbaix porte, attachée à la ceinture, une simple et longue épée dont la garde est sans fioriture, le pommeau sphérique et la pointe cassée.

Dans le transept nord, une pierre tombale, dressée contre le mur, présente un défunt anonyme avec sur sa gauche une longue épée au pommeau sphérique et à la garde légèrement courbée.

Sur la pierre tombale de Charles Philippe de Masnuy (chapelle Sainte-Aldegonde), « Bailly du très noble et très illustre chapitre de Sainte-Waudru l’espace de 34 ans », décédé le 23 juillet 1710, figurent quatre écus armoriés. Sur celui de la famille Rasoir sont représentées trois flèches d’argent (d’après les blasons de la famille, elles devraient être « d’or » mais sont représentées en argent sur la pierre) rangées en bande sur fond azur (symbolisé par des hachures horizontales).

Sur la pierre tombale de Jacques-Antoine de Rumigny de Peissant (chapelle de Saint-Hilaire), sous le texte gravé, est sculpté un « décor » dans lequel s’entremêlent une lance (à moins -le dessin est imparfait- qu’il ne s’agisse de la pointe fixée au sommet de la hampe d’un drapeau), des hallebardes, des fouets et même des fûts de canon. Jacques-Antoine de Rumigny de Peissant était, selon l’inscription de sa pierre tombale « Colonel au service de Sa Majesté Impériale et Royalle (sic) la Reine d’Hongrie commandant le régiment du Prince de Ligne infanterie » ; ces titres expliquant le décor militaire qui orne la pierre.

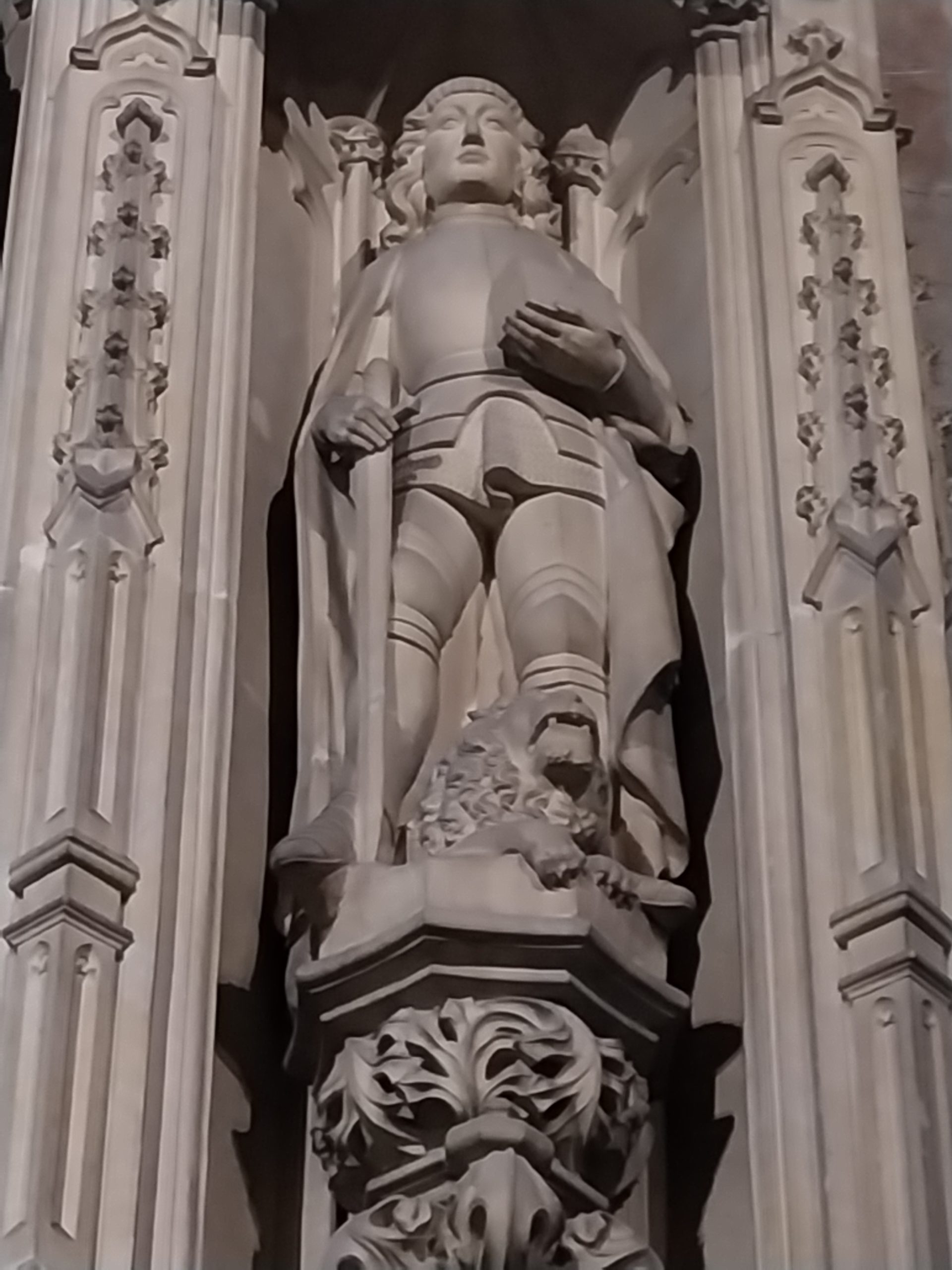

Une statue en pierre blanche de Saint-Adrien est intégrée au retable dédié à sainte Aye. Il est représenté avec une épée qu’il tient de la main droite. Il est vêtu d’une armure sur le torse de laquelle se trouve un aigle bicéphale. Un lion se trouve aux pieds du saint.

À l’origine, il est certain que la statue de Saint-Michel (chapelle Sainte-Aldegonde) terrassant le démon (fin XVe) était pourvue d’une lance en pierre dont rien ne subsiste. Une lance moderne, qui n’a rien à voir avec la statue gothique, a été placée sur la statue au XXe.

En s’arrêtant à quelques peintures conservées actuellement en la collégiale, et sans vouloir être exhaustif, il est aisé d’y découvrir des armes.

Sur la peinture (chapelle Saint-Hilaire) « Saint Bernard de Clairvaux réconciliant le duc Guillaume d’Aquitaine avec l’Eglise », trois lances apparaissent en arrière plan. Sur celle représentant « Le Jugement de Salomon » (chapelle Notre-Dame du Rosaire) figurent deux lances, une hallebarde et une épée avec laquelle le bourreau s’apprête à couper en deux l’enfant, objet du jugement. Sur celle intitulée « Bataille de Lépante sous la protection de l’archange Michel » (chapelle Saint-François), en prenant le temps, il est facile de discerner des lances, des épées, des flèches (tirées par l’archange et ses aides). Sur « Le martyre d’un saint Diacre » (chapelle du Saint-Sang), le supplice est pratiqué avec une épée et une corde qui étrangle le diacre. Et dans la scène de l’érection de la Croix (transept nord – XVIIe par Abraham Janssens), une épée est portée, fixée à une lanière en bandoulière, par le soldat qui, avec une corde, aide à dresser la croix. Notons aussi que le personnage vêtu d’un simple pagne « jaune », accroupi à l’avant plan, tient de la main droite une hache. Il ne faut pas y voir une arme mais bien un outil pour découper le bois qui fixera au sol la croix.

Quand elle est accessible (c’est-à-dire la semaine de Ducasse), la chapelle Saint-Donat (celle où le chef de sainte Waudru est présenté toute l’année) permet de voir de près la peinture offerte par Mme de Molembaix, chanoinesse, en 1577 et consacrée au parentage de sainte Waudru. De nombreux personnages sont représentés avec une épée, marquant probablement ici la noblesse du personnage digne de figurer dans la généalogie de la patronne de Mons.

Jacques Du Broeucq, génial sculpteur du jubé de Sainte-Waudru entre 1535 et 1548, a lui aussi laissé quelques armes dans le patrimoine de la collégiale. La plus facile à évoquer est naturellement l’arme (épée ou glaive) que tenait de la main droite la Justice (statue aujourd’hui dans le chœur). Il ne reste de l’arme initiale que le pommeau et la fusée (parties de la poignée) en albâtre dans la main de la statue.

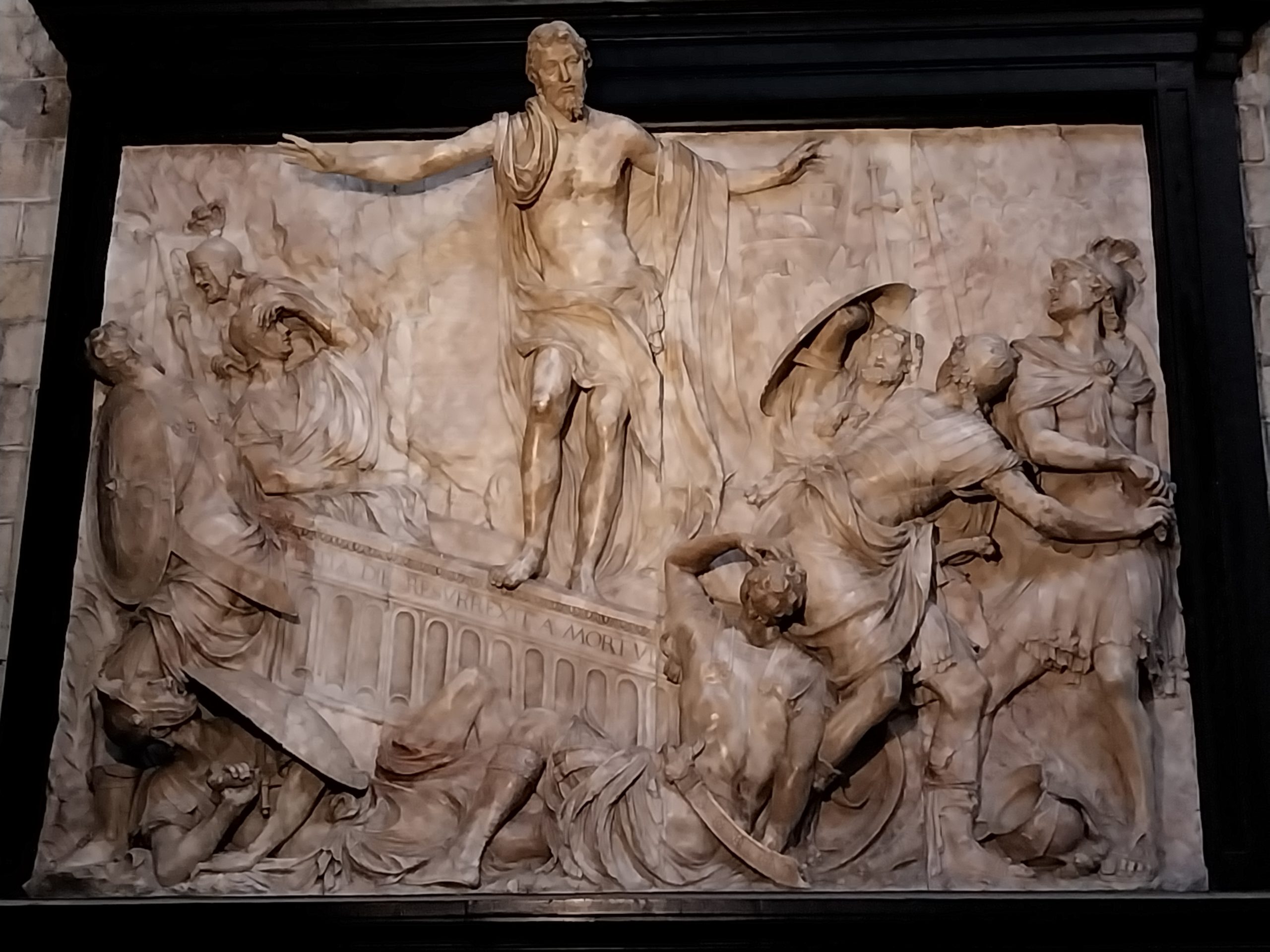

Dans les divers bas-reliefs issus du jubé, on peut aussi découvrir quelques armes. Ainsi, dans l’exceptionnelle représentation de la Résurrection, on peut voir deux lances et deux hallebardes, ainsi que quelques épées que portent les soldats qui « s’écroulent » au sol. Dans l’autel factice (chapelle du Crucifix), et sans être exhaustif, le crucifiement de Jésus montre au moins deux gardes portant une épée (ou un glaive). Dans cette même scène, mais peut-on les considérer comme une arme ?, on voit très bien les clous enfoncés dans les mains et les pieds de Jésus. Dans le « Portement de Croix » et dans la « flagellation » (transept sud), des fouets sont évidemment bien visibles. Et en prenant un peu de temps, il est possible de découvrir d’autres armes mises en scène par Jacques Du Broeucq dans ses œuvres en albâtre désormais considérées comme Trésor de la Communauté française de Belgique (par exemple sur le maître-autel, le soldat qui tient les mains de Jésus, en présence de Pilate, porte une épée dont la poignée est très travaillée ; un autre soldat dans le relief de l’Ecce Homo porte également une arme qui pourrait être un glaive).

La châsse de sainte Waudru fait presque fonction d’armurerie à elle seule, tant il y a d’armes qui y sont représentées. Et c’est normal. Les apôtres, tous devenus saints, sont en général représentés tenant l’instrument de leur supplice. C’est le cas aussi sur la châsse pour au moins six d’entre eux (en incluant la représentation de Saint-Paul, mais en excluant celle de Saint-André dont la croix en X ne peut être qualifiée d’arme).

Ainsi, sur la face consacrée à sainte Waudru, Simon est représenté tenant des deux mains une scie (un outil utilisé comme arme pour tuer). Sur le côté consacré à saint Vincent, Paul tient des deux mains l’épée de son supplice ; Matthias tient de la main droite une hache ; Barthélemy tient de la main droite le couteau avec lequel il a été écorché vif ; un bâton de foulon en main est l’instrument du supplice de Jacques le Mineur ; Matthieu tient des deux mains la lance ou la hallebarde de son supplice. Saint Vincent porte à son côté une arme (épée ? poignard ? …) en très grande partie dissimulée derrière Dentelin, le fils mort en bas âge du couple Waudru-Vincent.

Les ornements liturgiques, en fonction des personnages ou événements représentés, ne sont pas en reste. Ainsi pour n’évoquer que deux personnages et un événement : sur une chape dorée du XIXe, saint Walbert, père de sainte Waudru, tient de la main gauche une longue épée, glissée dans son fourreau, brodée aux fils d’or, d’argent et de soie ; et saint Paul est lui représenté, toujours au fils d’or, d’argent et de soies sur une autre chape du XIXe et sur une chasuble du XVe ; quant à la Résurrection, brodée sur une chape de deuil de la fin du XIXe ou du début du XXe, on y voit deux soldats, l’un portant une épée et l’autre une lance.

Mais les armes les plus « célèbres » visibles à la collégiale sont évidemment celles qu’utilise Saint-Georges lors du Combat dit « Lumeçon ». Le samedi, veille de la Trinité, dès que le chef de sainte Waudru a reçu sa couronne de roses naturelles offerte par le bourgmestre et dès que le dragon est installé devant le Car d’Or (reposant en partie sur le véhicule destiné à sainte Waudru), il est possible de voir de près les armes de Saint-Georges : les trois lances (celle d’origine à la pointe rouge, celle dite actuelle à la pointe dorée et celle de la transmission à la pointe blanche), le sabre et les deux pistolets (armes du XIXe, elles sont évidemment anachroniques dans le récit de la lutte de saint Georges contre un dragon).

Sans oublier que pour la Ducasse et chaque fois que sainte Waudru « est de sortie », les hallebardiers l’escortent en portant chacun (sauf les hallebardiers musiciens !) une hallebarde. Mais une question se pose, du temps du chapitre, l’institution employait-elle des hallebardiers ou les hallebardiers, vêtus de jaune et noir, sont-ils une création de la fin du XIX ou même de 1930 ? C’est là une autre histoire qui nous éloigne de « l’armurerie » de Sainte-Waudru !

Benoît Van Caenegem

Conservateur de la collégiale Sainte-Waudru

et de son Trésor